【5/8】今日のニュース

ニュース目次

01役員給与に不相当に高額な部分はないと判断、原処分を取消し

特例有限会社が法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対して支給した役員給与の額に不相当に高額な部分の金額があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、取締役の報酬金額に対する決定書に記載された金額は、取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められないと判断、原処分の全部及び一部を取り消した。

この事件は、いわゆる特例有限会社(審査請求人)が法人税の所得金額の計算上損金の額に算入した取締役に対する役員給与の額について、原処分庁がその給与の額には不相当に高額な部分の金額があり、その金額は損金の額に算入されないなどと判断、法人税等の更正処分等を行ってきたことから、請求人がその給与の額に不相当に高額な部分の金額はないと反論、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。

原処分庁側は、各取締役が受けるべき報酬の割当額の決定を一任された代表取締役が作成した「取締役の報酬金額に対する決定書」に記載された報酬金額は、法人税法施行令(令和3年政令第39号による改正前のもの)70条(過大な役員給与の額)1号ロが定める「金銭の額の限度額」(形式基準限度額)に当たり、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対してこれを超えて支給された金額は不相当に高額な役員給与に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めた。

これに対して裁決は、取締役が法人税法上の使用人兼務役員に該当しないことについて互いに争いはないため、形式基準によって役員給与の額に不相当に高額な部分の金額があるか否かの判定に際しては、取締役に係る形式基準限度額が具体的に月額として定められた事実があるか否かに争いがあったため、その事実関係を検討した。

その結果、特例有限会社の代表取締役は、取締役に対する役員給与を取締役分と使用人分を勘案してその合計額を支給額として決定していると認定した上で、取締役の報酬金額に対する決定書に記載された金額は取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず、取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められないことから、取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないと判断、原処分庁側の主張を斥けた。

つまり、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対する役員給与について、請求人である特例有限会社の代表者が作成した書面における取締役の役員報酬として記載された金額はその算出過程及び書面の作成過程から、その取締対する給与の積算根拠にすぎず、いわゆる形式基準限度額には当たらないと審判所側が判断したことがポイントになった事例である。

TabisLand:役員給与に不相当に高額な部分はないと判断、原処分を取消し

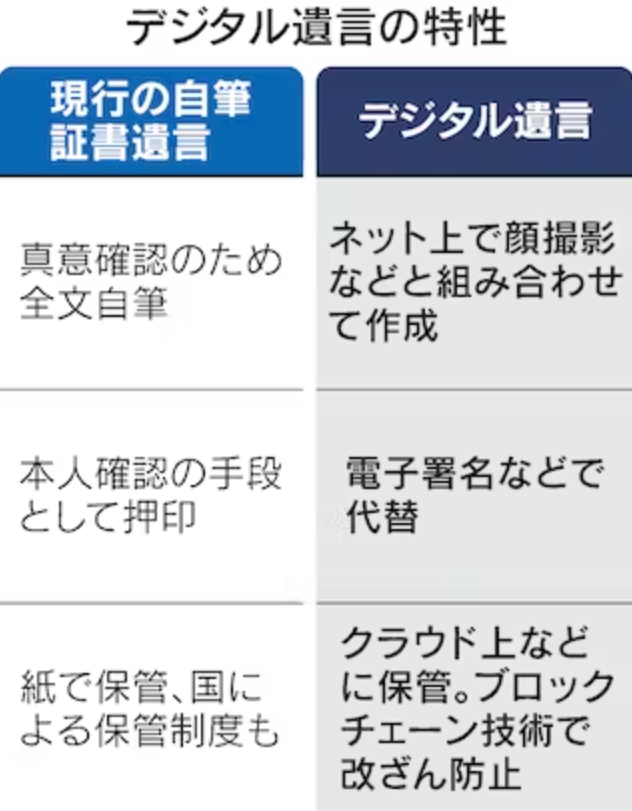

02デジタル遺言制度を創設へ 政府、ネット作成・署名不要

政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。

法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。

現行制度で法的効力がある遺言書は3種類ある。本人が紙に直筆する自筆証書遺言、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言、封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言だ。

自筆遺言には国による保管制度がある。法務省が2018年に発表した推計では作成済みと作成予定の合計で1204万人の需要があった。公正証書遺言は22年に11万1977件の利用があった。秘密証書はほとんど使われていない。

新制度では自筆遺言をパソコンやスマートフォンで作成し、クラウド上などに保管する案がある。

現在の自筆遺言は本人がペンを使って本文や作成日を書いて署名・押印しなければ法的効力を持たない。法務局に預けて亡くなった後で受け取りを請求する制度は用紙の大きさや余白やページ番号のふり方まで細かい規定がある。

不動産や現預金など相続する財産を一覧化した財産目録も作成しなければならず、高齢者が自筆遺言を作るのは簡単でない。弁護士らの助けが必要になるケースが多い。

ネット上での作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため遺言制度に詳しくない人でも自分でつくりやすい。紙の遺言書と違って紛失リスクがなく、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使えば改ざんもされにくい。

デジタルでの相続対策サービスを手がけるサムライセキュリティ(東京・渋谷)の浜川智最高経営責任者(CEO)は「デジタル化で遺言作成の利便性が高まれば利用者の裾野が広がる」とみる。

日経新聞:デジタル遺言制度を創設へ 政府、ネット作成・署名不要

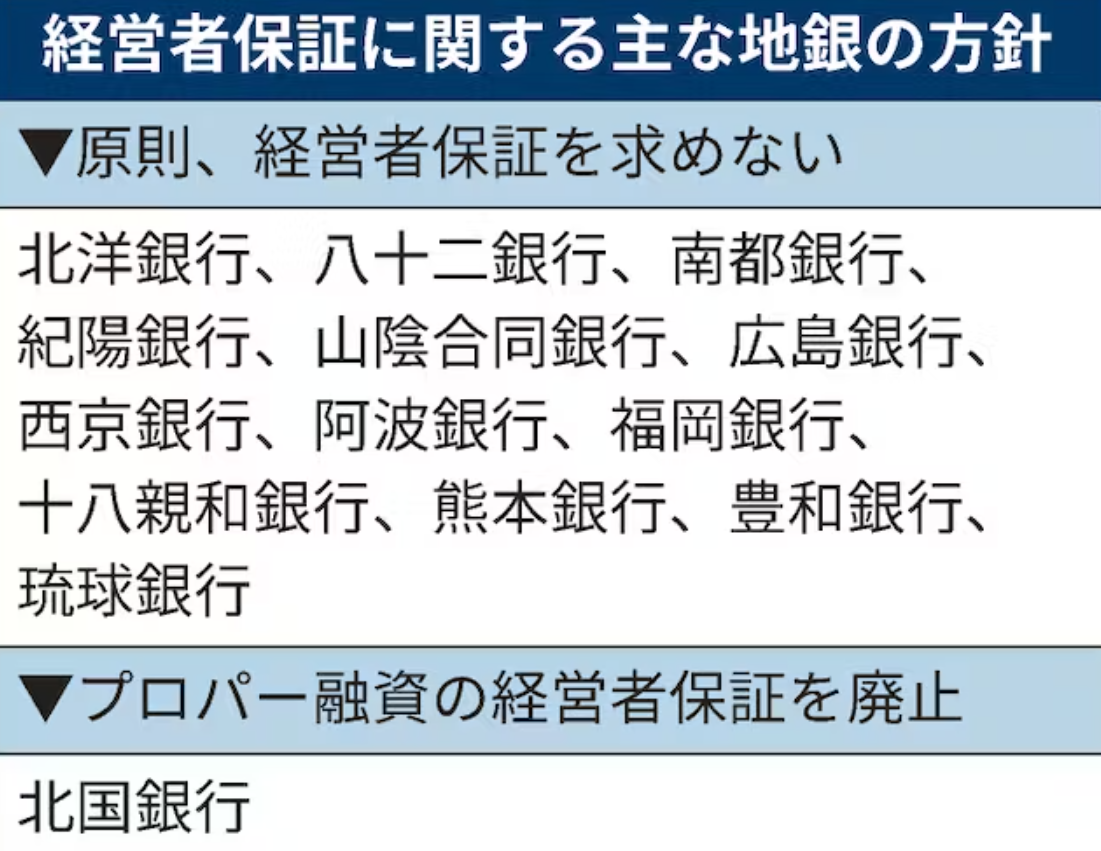

03「経営者保証求めません」 地銀、相次ぐ融資慣行見直し

地方銀行で融資先の企業に経営者保証を求めない動きが広がっている。八十二銀行や山陰合同銀行、福岡銀行など少なくとも10行以上が原則、経営者保証を求めないことにした。万が一の場合、経営者個人が私財を差し出して借金を返済する経営者保証は、心理的負担の重さから起業や経営への弊害がある。こうした融資慣行の見直しは、スタートアップの育成などにつながる可能性がある。

4月以降に、北洋、八十二、紀陽、山陰合同、西京、阿波、福岡、十八親和、熊本、豊和、琉球の各銀行などが融資の際に原則、経営者保証を求めないことを表明した。山陰合同銀行は「経営者保証が地域の社長のチャレンジを阻害している面があり、解消することは地域のためになる」と話す。

日経新聞:「経営者保証求めません」 地銀、相次ぐ融資慣行見直し

04見定めたいベストな交渉タイミング 顧問先の個人保証外し

(第1771号税理士新聞より)

経営者保証を外すため金融機関へ積極的な交渉を促すセミナーや勉強会が開催されていますが、交渉を急いでしまうと借入金利を引き上げる口実を金融機関に与えてしまう可能性があります。金融機関は否が応でも経営者保証に依存しない融資の割合を伸ばさなくてはならないことになったので、「様子見」が賢明のようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

経営者保証の削減を目指す政府の「経営者保証改革プログラム」がスタートしました。

今年3月には創業5年以内の企業を対象に、3,500万円までの融資に対し経営者保証を求めないとし、4月には経営者保証を要求する金融機関に対して監督を強化し、来年4月には既存の経営者保証を解除できる信用保証制度を新設します。

経営者保証がなくなったわけではありませんが、金融機関は「どの部分が不十分で保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を事業者や保証人へ説明が必要となり、説明内容の記録や件数を金融庁へ報告が必要となります。金融機関も人員不足であり、1社1社の審査に時間をかけられないことから、業績が一定以上であれば経営者保証を求めないのがスタンダードになるのではないかと見る向きもあります。

05事業承継・引継ぎ補助金 M&Aや創業に最大800万円

(第1771号税理士新聞より)

自社の事業承継をきっかけとする新たな取り組みや事業転換を支援する「事業承継・引継ぎ補助金」の第5次公募が始まりました。補助上限は600万円ですが、一定の賃上げを実施すると最大800万円となり、申請期限は5月12日の予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

上記補助金の申請区分

①経営革新

経営革新事業と指定されている所定の取組をする事業者が対象。取組にかかった人件費、外注費、設備費といった経費について600万まで補助。経営革新事業の終了時に事業内最低賃金が地域別最低賃金よりも30円以上うわまわっていれば補助上限が800万円に。これまでは社外への事業承継のみ対象だったが今回から同一法人内後継者への引継ぎも補助対象。

②専門家活用

M&A支援機関として認定を受けている税理士や弁護士へ支払う手数料の3分の2上限に600万まで補助。

③廃業・再チャレンジ

廃業費用や解体費、在庫廃棄費などっかった費用の3分の2を上限に最大150万円の支援を受けられる。