境界杭の種類7つ! 見方や境界杭に適切な素材について

この記事でわかること

- 境界杭の種類と特徴

- 境界杭のどこに境界点があるのか

- 素材が境界杭に適している素材

土地の境界を示すための「境界杭」は、土地所有者にとって重要な役割を果たします。

境界杭は設置する場所や時代によって様々な種類があり、見方や適切な素材について知っておくことが大切です。

この記事では、境界杭の種類や見方、そして境界杭に適した素材について詳しく解説します。

【注意】境界杭は永続性のある素材で作る必要がある

境界杭には永続性が求められます。

なぜなら、境界杭は土地の境界点を示す標識(境界標)であり、半永久的に土地の境界を示す存在であるためです。

たとえば、境界杭が木製だった場合、防腐処置をしていても雨に濡れると数年で腐ってしまうため、せっかく隣接土地の所有者と確認した境界点が分からなくなってしまいます。

現在は測量技術が発達したため、過去に定めた境界点を復元することも可能です。しかし、測量などの費用がかかってしまうため、境界杭が数十年経っても現地に残っていることはとても重要です。

境界杭(きょうかいくい)の種類7つ

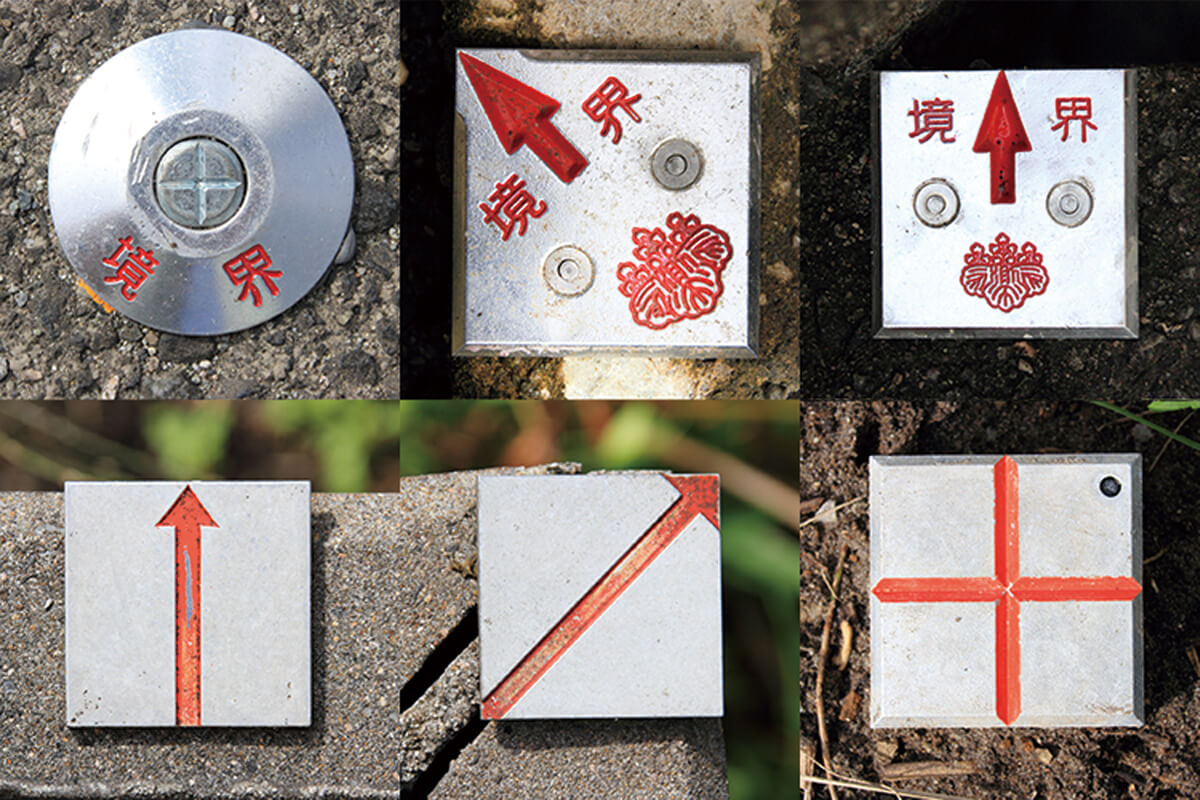

境界確定測量で最終的に設置する境界標は、コンクリート杭、鋲(びょう)、金属標(金属プレート)などが使われます。

その理由は、不動産登記規則に「境界標は石杭や金属標など、永続性のあるものを使う」と規定されていることと、境界標が動かないよう強固に設置できる素材であることが必要だからです。

ここでは、コンクリート杭や鋲など、主要な境界杭の特徴、メリット、デメリットについて説明します。

境界標として最も使われるコンクリート杭

コンクリート杭は設置時にセメントで根巻き(穴を掘り、その中央に杭を置いて、砂利石やセメントで固める)するため、人為的に動かさない限りは設置位置から動かず、時間が経過しても風化しにくく丈夫な永続性のある境界標の代表です。

そのため、コンクリート杭は境界明示に最も適しています。

- 根巻きをしているため、半永久的に動かない

- コンクリート製のため頑丈

- 目立つため認識しやすい

- 重くて運搬が困難

- 設置に手間がかかる

- 田畑や道路沿いなどにあると、躓きや車のタイヤが当たる危険がある

このような危険を防ぐために、コンクリート杭が目立つように赤色に塗る、周りの土と同じ高さに設置するといった工夫がされます

構造物上の境界点は金属標(金属プレート)で表示

金属標はいわゆる金属プレートの境界標で、貼り付けることができるため、道路側溝やコンクリート擁壁といった構造物の上の境界標として使われます。

設置方法は設置する場所にドリルで穴を開け、構造物に接着剤を使って金属標を貼り付けた上で、ビス留めして設置するため、構造物が壊れない限り、まず動きません。

またアンカーボルト付きの金属プレートもありこちらも設置の際は基礎を固めるため永続性のある境界標となります。

- 耐久性が高く、長期間使用可能

- コンクリート杭が入れられない構造物の上に境界標を設置できる

- 深く穴を掘る必要がないため、設置する手間が少ない

- 貼り付けた構造物(道路側溝やコンクリート擁壁)が撤去されると、同時になくなってしまう

- 薄いため、土や雑草で隠れやすい

すき間や壊れやすい構造物には鋲(びょう)

鋲(びょう)は、分かりやすさも兼ねて通常プラスチック製の傘をつけて設置されることもあります。

小型で目立ちにくいですが、アスファルト上や金属標・コンクリート杭が設置できない狭い場所で大活躍します。

設置する際にはセメントや特殊な接着剤で固定するため、まず動きません。

- 目立たないため景観を損ねない

- 取り扱いが簡単

- 狭い場所でも設置できる

- 小さいため見つけにくい

- 工事などで気付かれずに飛ばされてしまうことがある

最高級の境界標、御影石杭

御影石杭は丈夫で目立ちやすいため、昭和の前半頃までは、境界標としてよく使われていました。

昔の御影石の杭は境界を示す点が刻印されているものが多くありますが、表面がボコボコしていて刻印が判別できないものもあります。

しかし、現代の御影石杭は表面も見た目も美しく、刻印もしっかりされています。

- 現代のものは重厚で見た目が美しい

- 非常に目立つため見落とされにくい

- 非常に高価(御影石杭を設置する場合には別途費用がかかる)

- 注文生産なため時間がかかる

探しにくい境界標、刻印

刻印は厳密には杭ではありませんが、境界を示すものとしてご紹介します。

刻印は、道路側溝や擁壁などの構造物上にグラインダーを使って十字を刻む境界標です。境界標を設置したい構造物が古いために鋲を入れると壊れそうな場合などに、最後の手段として使います。

- 構造物(道路側溝やコンクリート擁壁など)なら、どこにでも入れられる

- 杭や鋲を入れると構造物が壊れそうな時にも入れられる

- 境界標として認められる

- 目立たない

- 削ると簡単に消えてしまう

- 杭や鋲などの現物がないため、境界標と認識されにくい

意外と使われているプラスチック杭

プラスチック杭は文字通りプラスチック製で軽いため、持ち運びも設置もしやすい杭です。

セメントなどで寝巻きをするため動くことはまずありませんが、コンクリート杭に比べると柔らかく、長期間紫外線に当たると劣化するため、コンクリート杭や金属鋲に比べると永続性の点で劣ります。

そのため、登記する際の永続性のある境界標としては認められない場合があります。

- 安価で軽量

- 簡単に設置できる

- 田畑の境界標に使うと、万が一、耕運機などが当たっても機械や刃を傷めない

- 金属製のものが当たるとキズがつきやすく欠けることがある

- コンクリート杭や金属鋲のような永続性がない

- 境界標として認められない場合がある

仮杭の代表、境界標としては使われない木杭

木製の杭は腐食するため永続性が無く、境界標としては使われません。

しかし、造成前の分譲地で境界の目安を表示するために木杭を設置し、造成完了後に改めてコンクリート杭を入れ直すことはあります。

境界確定測量が終わった後、境界標の位置に木杭が入っていたら、どのタイミングでコンクリート杭に入れ替えてもらえるかどうか確認しておきましょう。

- 安価

- 寝巻きが不要で設置が簡単

- 撤去に手間がかからない

- 目立たない

- 劣化しやすく、耐久性が低い

- 誰でも簡単に移動できてしまう

境界杭の見方

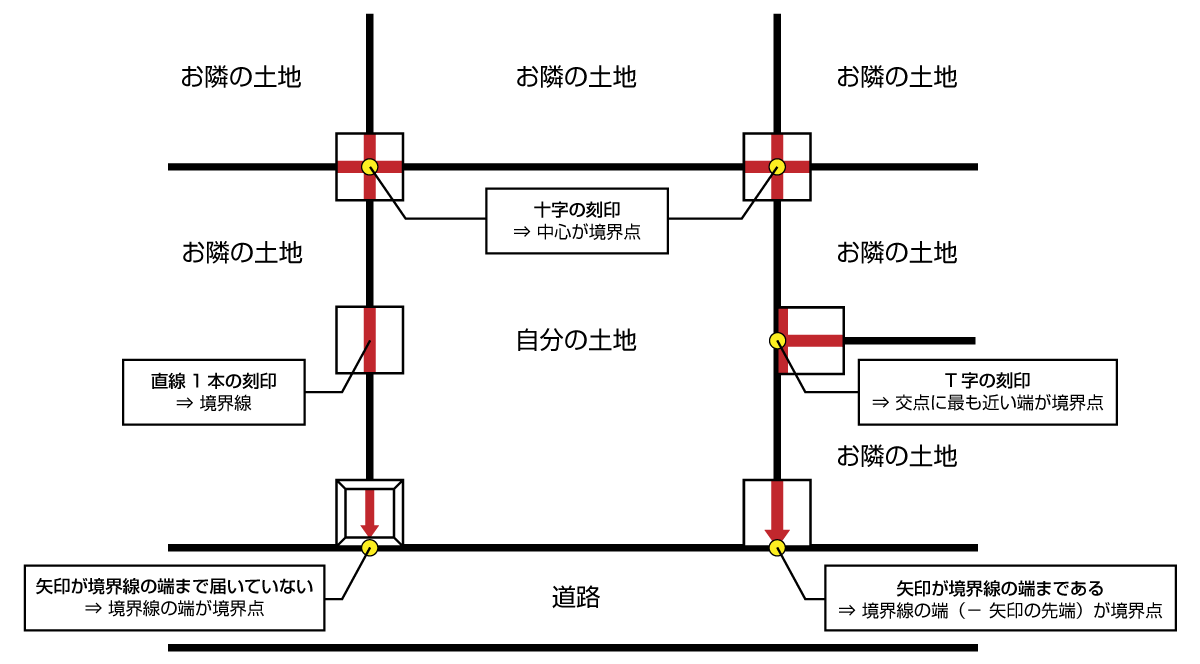

境界杭の表面には、境界点を示す矢印や十字が刻まれています。

境界杭の表面には広さがあるため、境界点を矢印や十字で分かりやすく明示しておかないと表面のどこが境界点か分からないためです。

ここでは境界杭のどこが境界点になるかという、境界杭の見方について説明します。

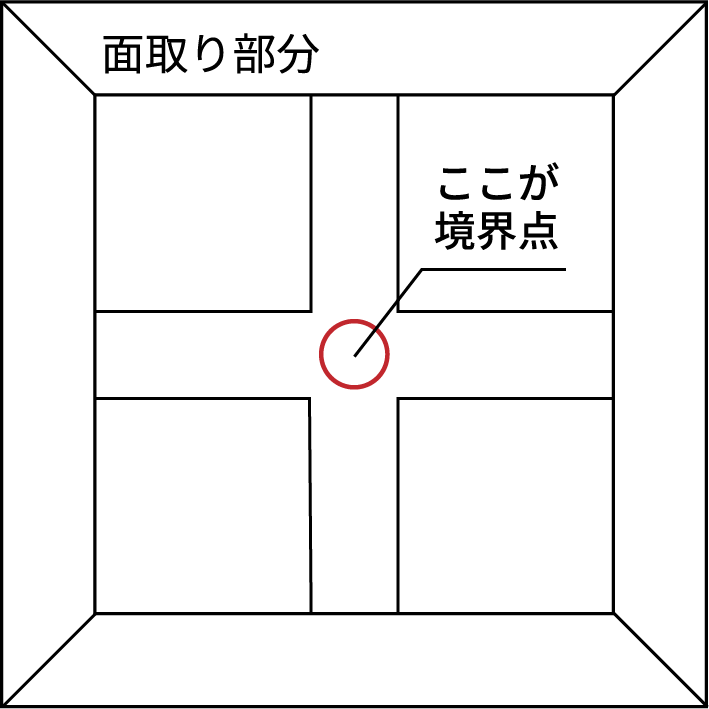

十字の刻印は交点が境界点

杭の種類に関わらず、境界標の表面に十字(バツ印)が刻まれている場合は十字の交点が境界点です。

金属鋲は意識しないと気付かないかもしれませんが、境界標として設置する場合には必ず十字が刻まれています。

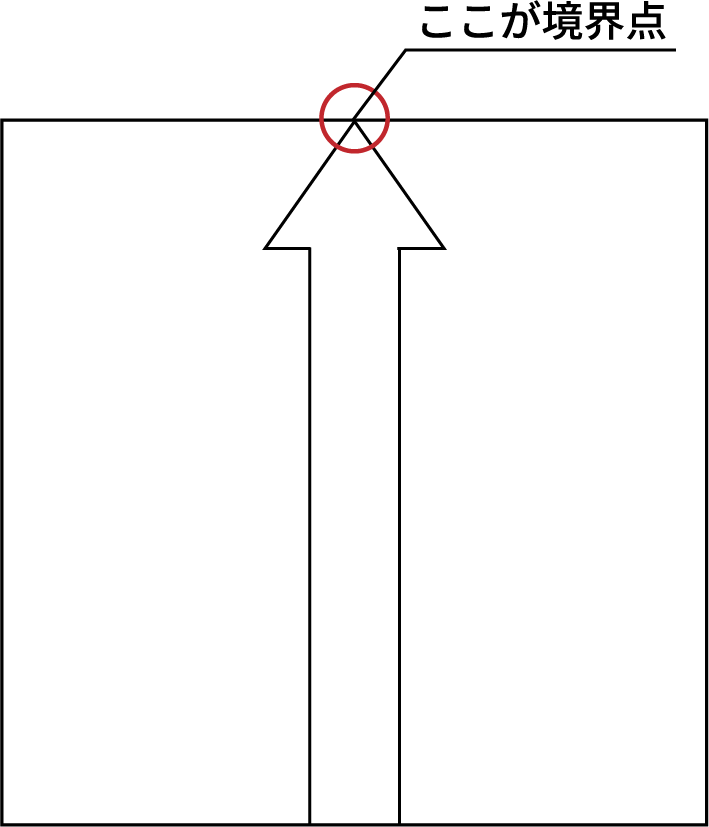

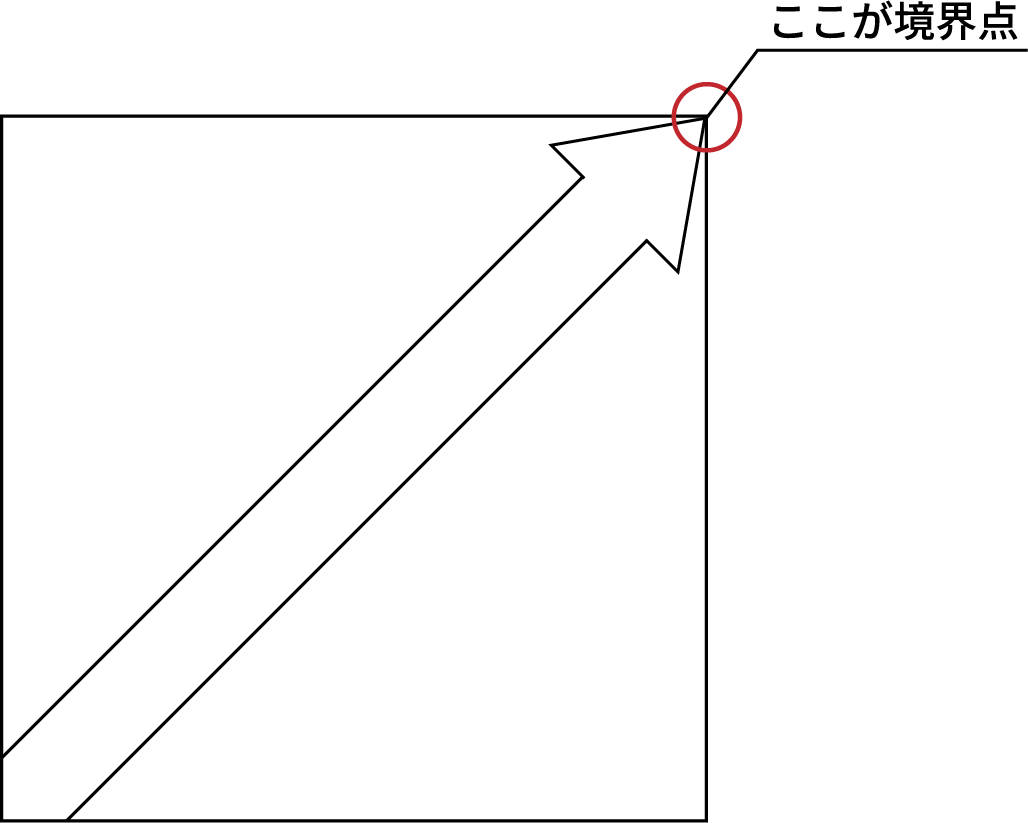

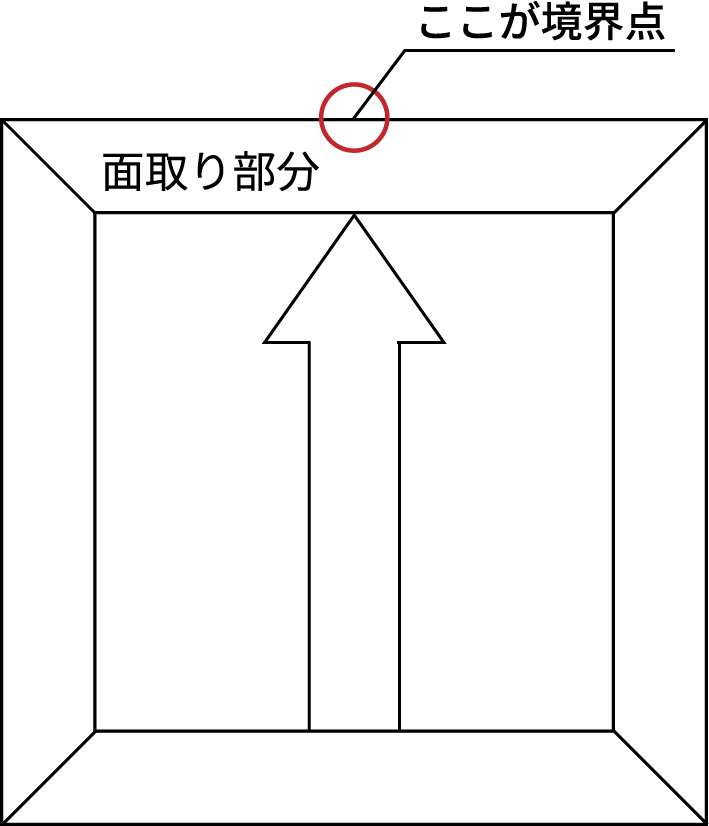

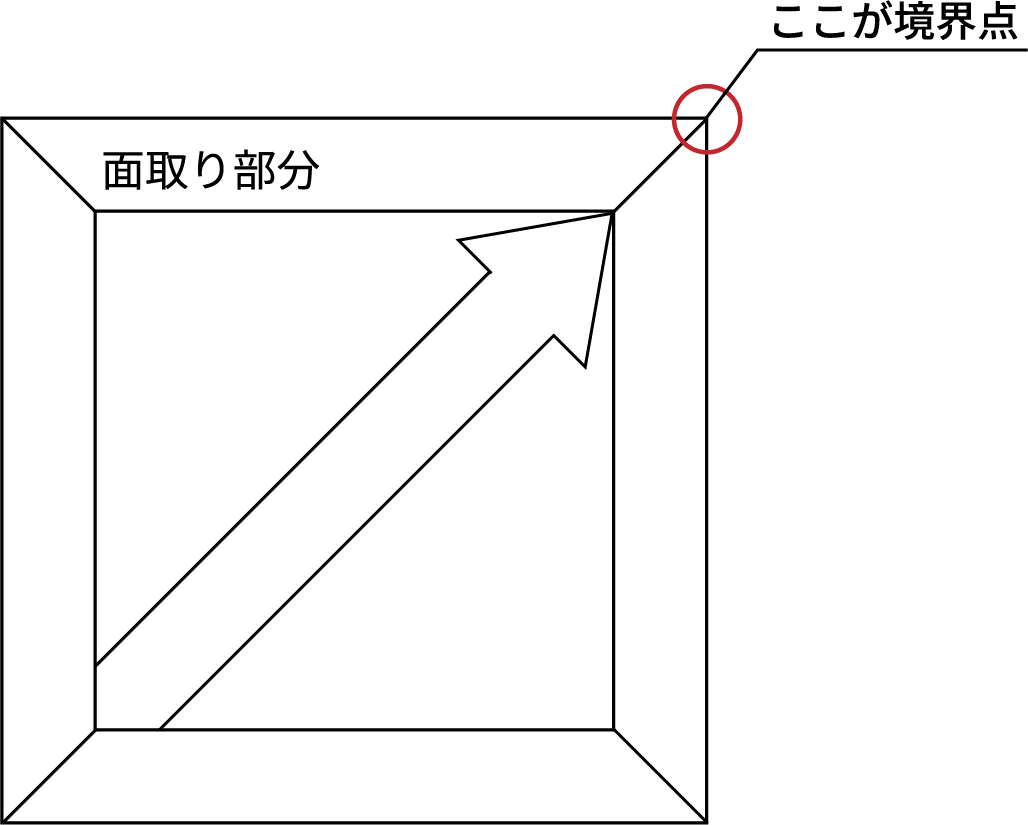

矢印の向こうの境界点

境界標に矢印が刻まれている場合は、矢印の先にある境界標の端が境界点です。

境界標に矢印が刻まれていると、矢印の先端が境界点と思われがちですが、矢印の刻印のある境界標は敷地をまたがないように設置しているため、境界標の端が境界点となります。

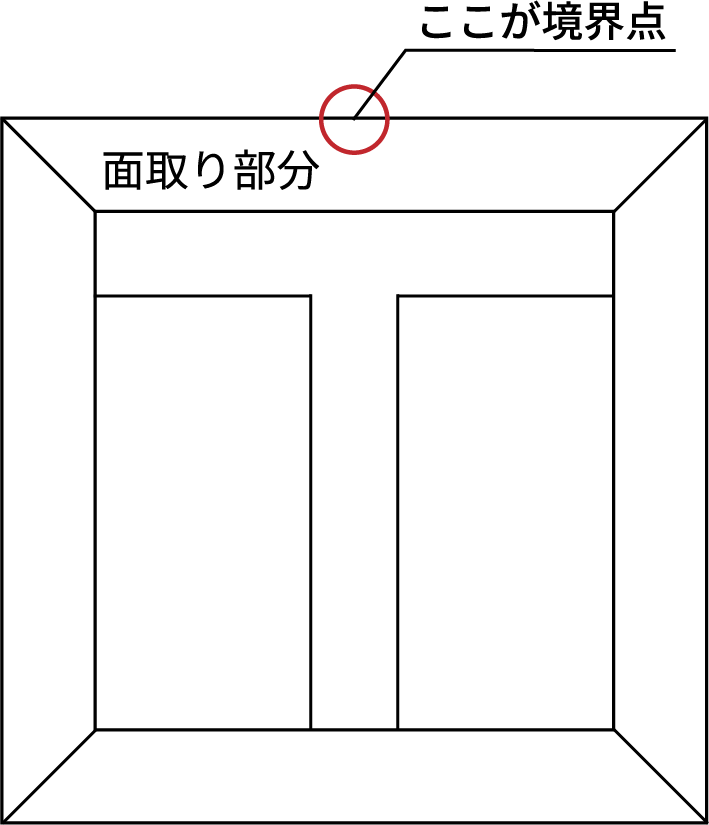

金属プレートの場合は端まで矢印が伸びているため分かりやすいでしょう。

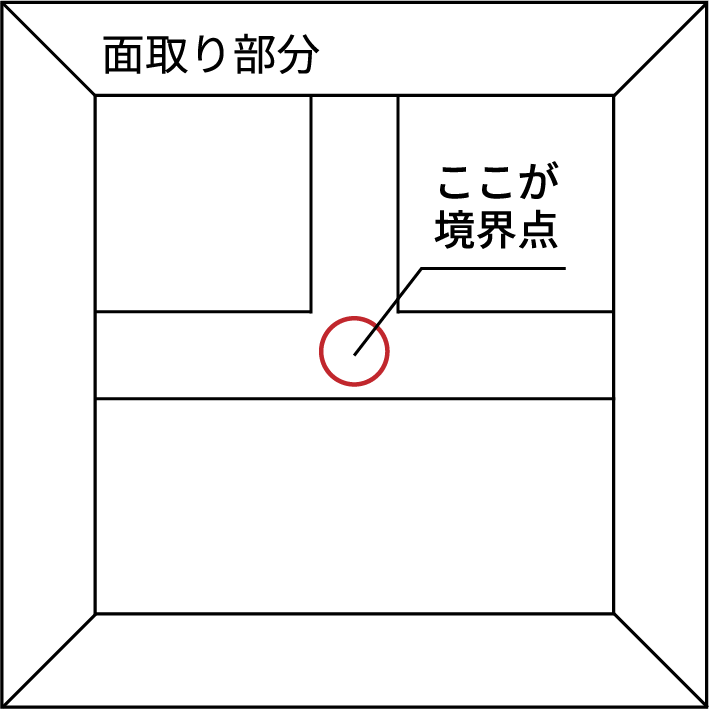

一方、コンクリート杭は面取り(角を取る)ためにどうしても境界標の端と矢印の先端が離れてしまいややこしいですが、こちらも境界標の端が境界点となります。

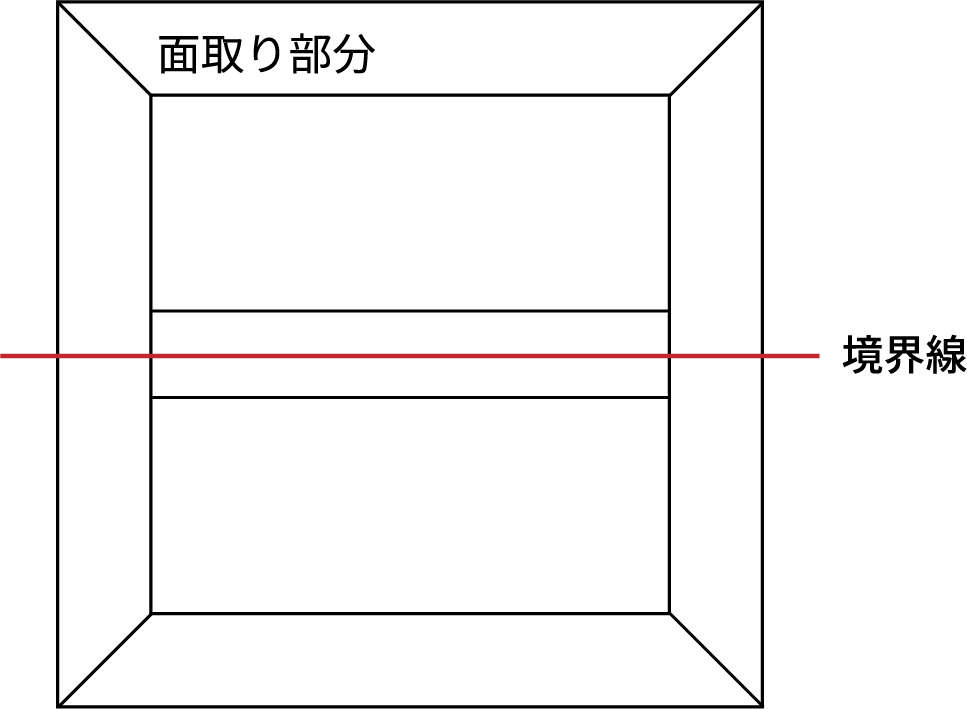

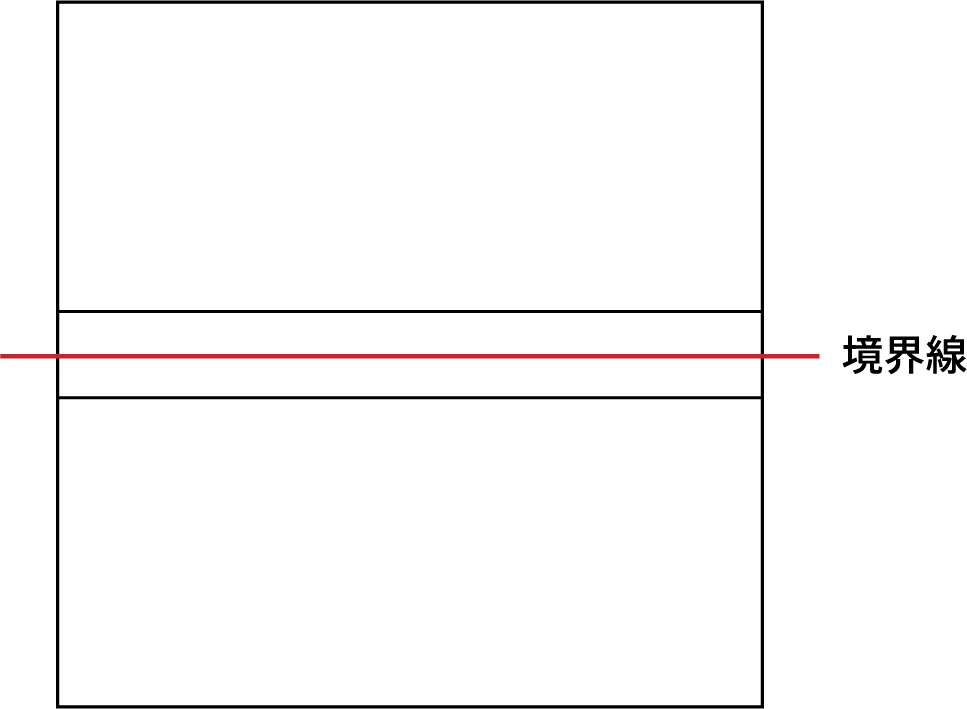

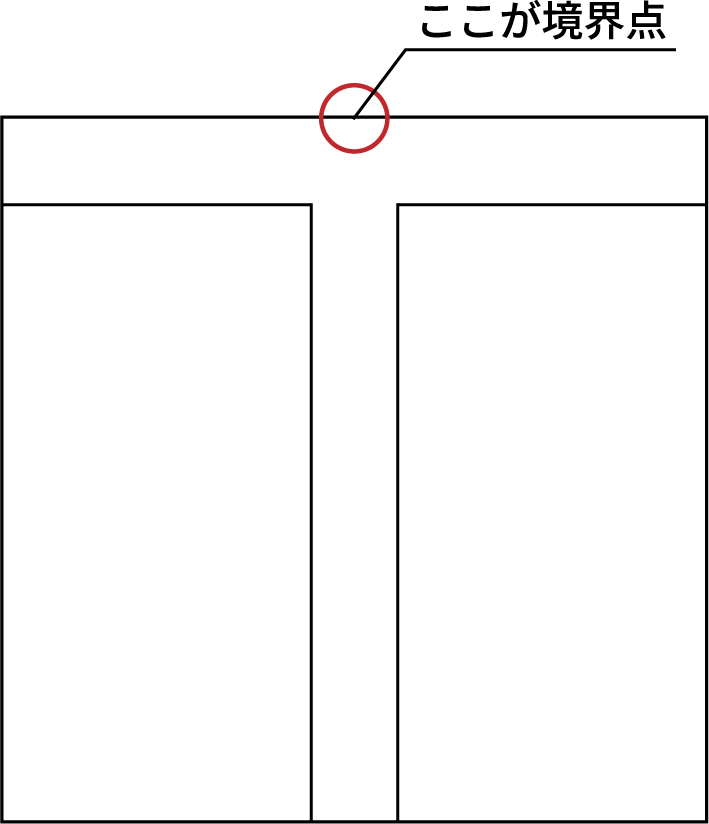

直線の刻印は境界「線」

直線が刻印されている境界標の場合は、その直線上に境界(境界「線」)があることを示しています。

境界ブロックの下に境界点があって境界点を明示できない時などに使われます。

T字に直線が2本刻まれている場合は、2つの境界線、そしてその交点が境界点であり、面取り部分のある場合はその端の交点が境界点ということを示しています。

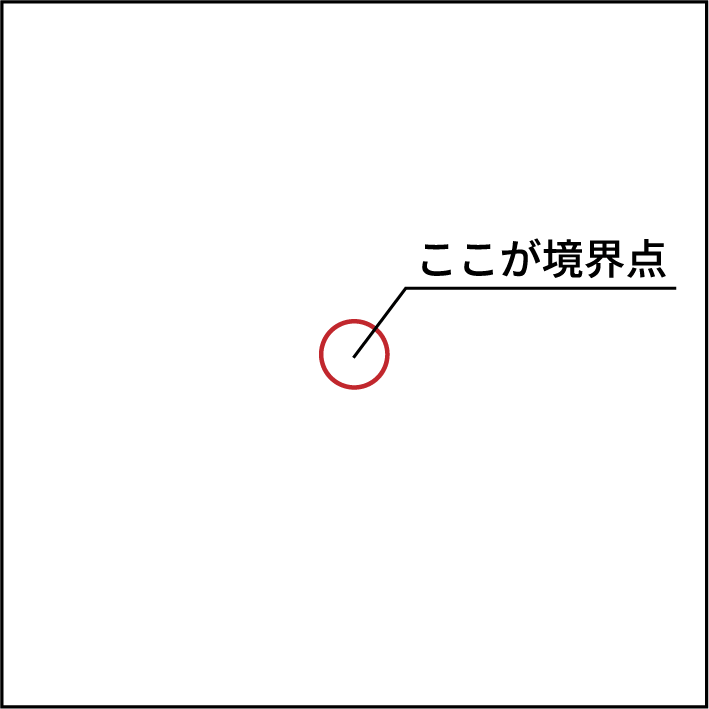

杭の上の鋲やペンキでつけられている点は境界点

境界標に鋲やペンキで点が付けられている場合は、鋲の中心若しくはペンキで落ちている点が境界点です。

確定測量で立ち会った境界点と現地の境界標が示している境界点と相違している場合や元々設置されていた境界標に境界点が示されていない場合には、次のように対処します。

- 元々の境界標を尊重するために杭の入れ替えをせず、元々あった杭を土台にして鋲を入れる

- 黄や赤のペンキで境界点に印を付ける

曖昧な境界標の代表、大きな樹木や石

山間の土地などで確定測量をすると、「亡くなった祖父から『あの木の真ん中が境界だ』と聞いている」と言われて、測量すると本当に木の真ん中あたりが境界点になることがあります。

しかし、「木の真ん中」では正確な境界点は特定できないため、このような時には必ず土地家屋調査士などの測量の専門家に確定測量を依頼しましょう。

まとめ

境界杭は、土地所有者の大切な土地を守ってくれる存在です。

建物と違って土地は半永久的に存在し続けるもののため、その境界点を正しく示す境界杭も強固で耐久性があり、見た目に分かりやすいことが必要です。

見つけた境界標がボロボロで境界点がよくわからない、境界標が見つからないといった場合には土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。